こんにちは!

しらたまです。

しらたまとは?

30代の糖尿病内科医です。

普段は3歳のちびたま(息子)を育てながら臨床医として働いています。

2025年5月29〜31日は日本糖尿病学会でしたね!

6月30日まではオンラインで教育講義を受講できたので、ちびたまの寝かしつけが終わった後など時間を見つけて視聴していました。

6月には内分泌学会総会もあり、こちらの教育講義も視聴している関係で最近ブログの更新頻度が落ちてしまっています。こちらの講義は7月末まで視聴できるので、8月くらいからブログの更新頻度が戻せたらいいなー、、、と思っています。

糖尿病学会の教育講義を視聴して、率直な感想は「勉強になったなー」でした。

専門医の勉強をした後なので、知っている知識の確認と最近のトピックスの吸収ができて有意義な時間でした。

これからもすっとオンラインで受講できますように、、、。ちびたまを連れて学会参加はなかなかハードルが高そうで、子供を産んでからは一度も現地参加はできていませんが、子育てしながらでも勉強の機会を作れるのは恵まれていますね✨

日々進歩していく医学に対して、自分の知識もしっかりとアップデートさせていきたいです。

今回は複数の教育講義で触れられていたトピックスなど感想を交えて触れていきます。

※本記事はしらたまの個人の感想を多く含んでいます。内容の整合性については必ずご自身でも確認して下さい。

教育講義

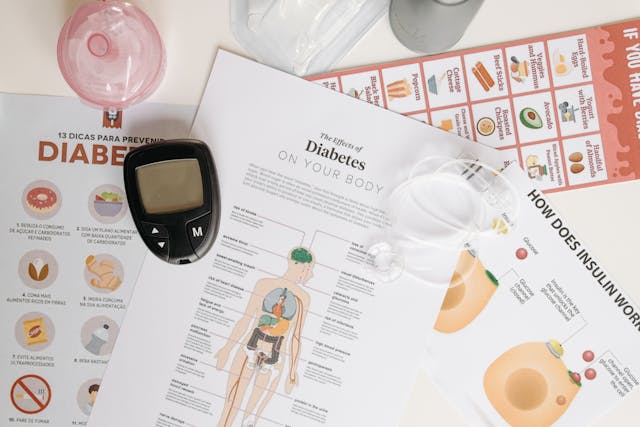

1.CGMに関して

TIRの目標値だったり、CGMを用いた血糖コントロールのあり方が多く扱われていたように感じます。

ADAでもCGMの使用の推奨度がどんどん増してきている状況ですが、SMBGよりもCGMが広く普及するには、もう少し物品のコストが下がってくれないと難しいのでは、、、と思ってしまっています。

日内会誌にもCGMを用いた血糖コントロールの仕方が記載されていたりと、糖尿病専門医以外の先生方の目に触れる機会が今後増えていくのかな?

ブリットルの症例や、夜間低血糖を見つけるツールとしては優れているなと感じつつ、インスリンユーザーに対して全例導入するのは、データの管理・コスト・コメディカルへの周知・患者教育等々まだまだ越えなくてはいけないハードルが高いですね、、、

これからもどんどん進歩し続けるだろう分野なので、日常的に触れる機会を作っていきたいと思っています。

2.SGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬の立ち位置

心保護作用や腎保護作用と絡めたお話が出てくる事が多かったです。

自分が医者になりたての頃は、当時のADAが提唱していた薬剤選択を参考にして、不動の1位はメトホルミン。

メトホルミンが導入できない症例に対して他剤で何を導入していくかを考えていた時代でした。

こないだ大ベテランの先生とお話した時には、「昔はビグアナイドかSUくらいしかなかったのに、、、こんなに最近になってだよ。こんなに薬の種類が増えたのは」とお話されていて、現代は本当に選択肢が増えたなと思います。

そして、ビグアナイド薬はこんなにも長い間走り続けてきて、いまだに第一線で使用されているの凄すぎないか、、、と再認識。

話が逸れましたが、最近は腎症の進行があったり、心疾患の既往がある患者さんには初手でSGLT2阻害薬や(注射というハードルがある分、頻度はかなり落ちるものの)GLP-1受容体作動薬を選択することも出ていきました。

使用頻度で言ったら今でもメトホルミンを1番多く使っていますが、SGLT2阻害薬・GLP-1受容体作動薬と共に今後もレギュラー選手として使用する薬剤だなーと感じています。

3.(急性発症or緩徐進行型)1型糖尿病の内因性インスリン分泌量の経過について

元々自己免疫疾患として甲状腺疾患との合併率の高さは以前から言われていましたが、1型糖尿病患者において抗TPO抗体陽性の場合には将来の内因性インスリン分泌の低下リスクが有意に高かった事が触れられていました。

2023年に発表された「緩徐進行型1型糖尿病(SPIDDM)疑い例への治療介入におけるステートメント」の本文内でも甲状腺自己抗体に関して同様の事が触れられていました。

今後、SPIDDM疑いの症例に対して治療開始時はインスリンではなく、内因性インスリン分泌能次第では内服薬で加療していくケースが増えていくだろうなと思います。

抗TPO抗体検査は日常診療でもハードルが高くない項目なので、今後の臨床経過の予測にもかなり心強い指標になってくるだろうなと思いました。

「緩徐進行型1型糖尿病(SPIDDM)疑い例への治療介入におけるステートメント」に関しては別記事で内容と糖尿病専門医試験向けの予想問題を作成しています。よかったらこちらもご覧下さい。

終わりに

皆さんは知識のアップデートをどうやってされていますか?

これからもブログで発信していくことで、自分の知識の整理をしつつ適切な診療ができるように勉強し続けたいと思っています。

おすすめの勉強法があればぜひ教えて頂きたいです✨

| 【正規代理店】FreeStyle abbott フリースタイル リブレ2 センサー 71998-01 アボットジャパン【返品不可】 価格:8500円 |

リブレ2も気軽にネットで購入できる時代になり、保険適応はない患者さんが自分で購入してデータを持ち込まれることがあります。私も何回か自分につけた事がありますが、実際の血糖推移をリアルタイムで見れるようになるだけで自分の食事への意識も変わってきますね✨

コメント